George Orwell sobre la libertad de prensa

Cuando en estos momentos se pide libertad de expresión, de hecho no se pide auténtica libertad... Pero libertad, como dice Rosa Luxemburg, es «libertad para los demás». Idéntico principio que las palabras de Voltaire: «Detesto lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo».

Desde 1941, Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido comandaron la alianza que luchó contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Como la causa era sagrada, y venía primero que nada, por sobre todo lo demás, los crímenes y vejámenes de Stalin eran pasados por alto. Incluso el Holodomor en Ucrania; incluso la violenta ocupación de Polonia de 1939, bajo la misma y vieja excusa de siempre: “proteger a sus ciudadanos”. Esa vez, supuestamente, del régimen alemán, con quienes se acababa de firmar un mes antes un pacto de no agresión, roto por Hitler en 1941 cuando invadió el territorio ruso, con el desenlace que ya todos conocemos.

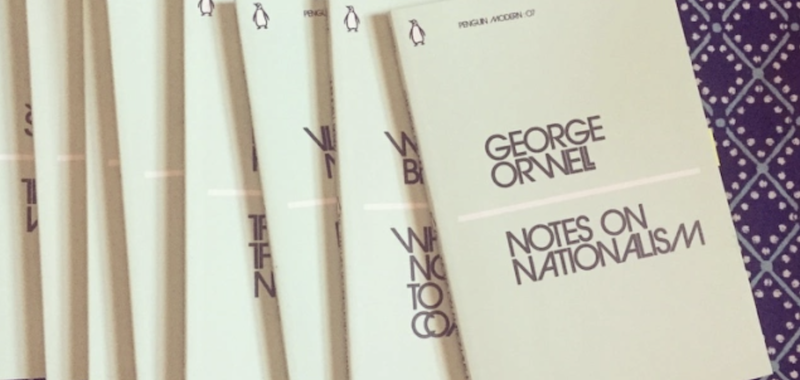

Trasladémonos a 1943, cuando el socialismo multiplicaba afectos en el Reino Unido y su amistad con Rusia era, en la prensa, un tema que rayaba en lo incuestionable. Y a las preguntas que hacían algunos periodistas y escritores, la única respuesta que retornaba era la censura. En este contexto George Orwell decide, en sus propias palabras, “fusionar el propósito político y el propósito artístico en un solo todo”, en un solo cuerpo. “Animal Farm fue el primer libro en el que intentó, con plena conciencia”, hacer esto. Esta explicación la da en su ensayo Why I write, de 1946. Un año antes había publicado su Notes on Nationalism, donde describe magistralmente como “nacionalismo” al fanatismo de narrativas, o lo que hoy nosotros llamamos, ante el abandono de las religiones institucionalizadas, como “religiones” y tribus, que se aprovechan de la necesidad de pertenencia.

Orwell enumera varios de estos, que tilda de nacionalismos “a falta de una mejor palabra”: neo-torismo, celta, sionismo, comunismo, catolicismo político, sentimiento racial, sentimiento de clase, pacifismo, anglofobia, antisemitismo y trotskismo. Menos de ocho décadas después, hoy tenemos: libertarismo (no confundir con liberalismo), antisemitismo, racismo, wokeismo, cripto-secularismo, tecno-secularismo, anti-sistema (occidental), feminismo, veganismo, sionismo, socialismo del siglo 21, anti-vacunas, Q-Anon, neo-budismo (y nuevas filosofías zen), neo-estoicismo, anarco-capitalismo, y todos los demás que se me estén escapando, porque hay muchos, porque la forma en que funciona el mundo está cambiando tan rápido para el ser humano que éste necesita refugiarse en lugares que lo hagan sentirse seguro, donde encuentre bastones y barandas para apoyarse en su caminar, y donde encuentre explicaciones para que el mundo y su existencia tengan algo de sentido. Un amigo me hizo notar que esto no se debe solamente al descreimiento y abandono de religiones institucionalizadas, sino también a lo abrumadora que puede ser la globalización y el exceso de conexión con otros.

En el mismo ensayo, Orwell explica que uno se convierte en parte de estos clanes no sólo de forma positiva (porque apoya lo que apoyan sus amigos), sino también de forma negativa (porque está en contra de lo que sea que hagan los “otros”). “No te pongas en el lado malo de un argumento simplemente porque tu oponente se ha puesto en el lado correcto”, dicen que decía Baltasar Gracián (“Nunca por tema seguir el peor partido porque el contrario se adelantó y escogió el mejor” es la frase verdadera). El problema está en que una vez uno se auto-etiqueta como parte de un grupo, no hay marcha atrás: es muy difícil reconocer errores o pensar que se está cometiendo un error, y uno empieza a aceptar todo lo que hace el clan sin cuestionarlo, y cuestiona al “otro” incluso cuando hace exactamente lo mismo. No sólo eso, sino que cuando uno está muy metido en sus ideas —y esto es human nature 101—, uno comienza decidiendo en favor de lo que opina su tribu, o en contra de lo que apoya el oponente, y después busca todo lo que le justifique. Es decir, primero la conclusión, después los “datos” que se le ajusten. Como todo está politizado, pasa hasta donde idealizamos que no debería suceder: en la filosofía y en la ciencia. Caer presa de los sesgos personales es inexorable.

Dos años antes de sus Notas sobre el Nacionalismo, y cinco años antes de su ensayo Los Escritores y el Leviatán —donde conecta la influencia política con el trabajo del escritor—, en 1943, en plena lucha contra el nazismo, Orwell escribe un libro titulado Animal Farm — literalmente Granja de Animales, que fue publicado en español también bajo el título Rebelión en la Granja (en español nos gusta explicar todo de entrada). El subtítulo original de la novella, (subtítulo) que no sobrevivió ni dos años, era A fairy story (“Un cuento de hadas”). También fue publicado con el subtítulo de “Una sátira contemporánea”, porque la novelita es una sátira de la Revolución rusa de 1917 que ejecutó a la monarquía y dio paso a la creación de la Unión Soviética. Que los chanchos hayan estado a cargo de la revolución en la granja no es casualidad, como no lo es que uno de ellos se llame Napoleón y que termine instalando una dictadura después de perseguir a su antiguo aliado (como Stalin a Trotsky), y luego de declarar que “todos los animales son iguales”. Taleb dice que “Tocqueville entendió que la igualdad parece tanto más fuerte cuanto más reducida es” — más palabras para esto sobran.

Y motivos sobraban a los editores para rechazar este libro en el contexto en el que vivían. Cuatro editores, para ser exactos. Uno de ellos después de consultar con el Ministerio de Información del Reino Unido, como cuenta el propio Orwell en el prólogo de la obra, donde escribe que “el libro fue pensado hace bastante tiempo. Su idea central data de 1937, pero su redacción no quedó terminada hasta finales de 1943. En la época en que se escribió, era obvio que encontraría grandes dificultades para editarse”. Es en esa época y en ese prólogo donde empieza a jugar con los nacionalismos más allá de las naciones, y con la idea del seguimiento ciego, de los fans o followers modernos, de los fanáticos, de los defensores de una causa que no aceptan un centímetro de criticismo y que carecen de toda auto-crítica. Básicamente, con la muerte del debate, del que esperamos su resurrección para poder recuperar el sentido común y la cordura.

A continuación, leemos este prólogo que no fue publicado en su momento por razones obvias, por su crudeza dado el contexto. Fue descubierto y dado a conocer recién en 1972, dos décadas después de la prematura muerte del autor (de tuberculosis). Salió a la luz bajo el título de La libertad de prensa, siendo un ensayo en sí mismo; la publicación de este prefacio lleva otro prefacio, escrito por Sir Bernard Crick, probando su autenticidad. La traducción la hicimos en esta casa, es la primera al voseo.

Cualquier parecido a la realidad de cómo se maneja la propaganda hoy, y mañana, y hace dos mil años, no es coincidencia. Cualquier coincidencia con el “servilismo” hacia la narrativa rusa no es casualidad: llevan más de un siglo en la élite del arte de la propaganda. Y para encontrar más coincidencias con lo escrito por Orwell, vale la pena revisar el ensayo de Nassim Nicholas Taleb Un choque entre dos sistemas, que explica cómo la transparencia para criticar puede llevar a pensar que el sistema donde hay libertad para hacerlo es menos transparente, “de forma similar” a lo expuesto por Tocqueville. Y vale la pena leerlo porque la guerra de ahora tiene sus muchos parecidos con la de Orwell, quien nos recuerda una de las peores vejaciones cometidas por Rusia en Ucrania.

Sobre la libertad de prensa: “cuando en estos momentos se pide libertad de expresión, de hecho no se pide auténtica libertad”.

Ensayo: La libertad de prensa

(Prólogo al libro Rebelión en la granja)

Redactado en 1943, publicado por primera vez en 1972.

Este ensayo es parte de nuestra serie y libro físico Alabanza y Menosprecio de la Libertad y la Democracia

Este libro fue pensado por primera vez, o al menos su idea central, en 1937, pero no se escribió hasta finales de 1943. Para cuando fue escrito, ya era obvio que habría grandes dificultades para publicarlo (a pesar de la actual escasez de libros, que garantiza que cualquier cosa que se pueda describir como un libro «venderá»), y al final fue rechazado por cuatro editoriales. Sólo una tenía algún motivo ideológico. Dos llevaban años publicando libros anti-rusos, y la otra no mostraba ningún tinte político. Un editor sí empezó aceptando el libro, pero después de hacer los preparativos decidió consultar al Ministerio de Información, que parece que le advirtió, o por lo menos le aconsejó, enfáticamente, que no lo publicara. Aquí un extracto de su carta:

“Ya mencioné la reacción que tuve de un importante funcionario del Ministerio de Información con respecto a Rebelión en la granja. Tengo que confesar que su opinión me hizo reflexionar seriamente... Ahora veo que podría considerarse como algo cuya publicación no es muy aconsejable en este momento. Si la fábula tratara sobre los dictadores y las dictaduras en general, entonces su publicación estaría bien, pero ahora veo que la fábula sigue tan marcadamente el progreso de los soviets rusos y sus dos dictadores, que sólo puede aplicarse a Rusia y excluye a las demás dictaduras. Otra cosa: sería menos ofensivo si la casta dominante no fueran los cerdos1. Creo que elegir a los cerdos como casta dominante ofenderá a mucha gente, y particularmente a cualquiera que sea un poco susceptible, como lo son sin duda los rusos.”

Este tipo de cosas no son un buen síntoma. Obviamente, no es deseable que un departamento gubernamental tenga ningún poder de censura sobre libros que no son auspiciados por el gobierno (excepto la censura por seguridad, a la que nadie se opone en tiempos de guerra). Pero el mayor peligro para la libertad de pensamiento y de expresión en este momento no es la interferencia directa del Ministerio de Información o de cualquier organismo oficial. Si los editores se esfuerzan por evitar que se publiquen ciertos temas, no es porque teman ser perseguidos, sino porque temen a la opinión pública. En este país, la cobardía intelectual es el peor enemigo al que tiene que enfrentarse un escritor o un periodista, y no me parece que este hecho se haya debatido como se merece.

Cualquier persona imparcial con experiencia periodística admitirá que, durante esta guerra, la censura oficial no ha sido muy molesta. No hemos sido sujetos al tipo de «coordinación» totalitaria que hubiera sido razonable esperar. La prensa tiene algunas quejas justificadas, pero en general el Gobierno se ha comportado bien y ha sido sorprendentemente tolerante con las opiniones minoritarias. Lo siniestro de la censura literaria en Inglaterra es que es en gran medida voluntaria.

Las ideas impopulares pueden ser silenciadas, y los hechos inconvenientes mantenidos en la oscuridad, sin necesidad de ninguna prohibición oficial. Cualquiera que haya vivido mucho tiempo en un país extranjero sabrá de casos de noticias sensacionales —cosas que ocuparían los grandes titulares por sus propios méritos— que se mantienen fuera de la prensa británica, no porque el Gobierno haya intervenido, sino por un tácito acuerdo generalizado de que «no estaría bien» mencionar ese hecho particular. Con respecto a los diarios, esto es fácil de entender. La prensa británica es extremadamente centralizada, y la mayor parte de ella es propiedad de hombres ricos que tienen todos los motivos para ser deshonestos sobre ciertos temas importantes. Pero el mismo tipo de censura velada opera también en libros y publicaciones periódicas, y en obras de teatro, películas y la radio. En cualquier momento existe una ortodoxia, un conjunto de ideas que se supone que todas las personas que piensan correctamente aceptarán sin rechistar. No es que está prohibido decir esto, eso, o lo otro, pero «no se hace»; así como a mediados de la época victoriana «no se hacía» mencionar los pantalones en presencia de una dama. Cualquiera que desafíe la ortodoxia imperante se encuentra a sí mismo silenciado con una eficacia sorprendente. Una opinión genuina que no esté de moda no encuentra oídos casi nunca, ni en la prensa popular ni en las publicaciones periódicas de alto nivel.

En este momento lo que demanda la ortodoxia imperante es una admiración acrítica de la Rusia soviética. Todo el mundo lo sabe, casi todo el mundo actúa en consecuencia. Cualquier crítica seria al régimen soviético, cualquier revelación de hechos que el gobierno soviético preferiría mantener ocultos, es casi impublicable. Y esta conspiración nacional para halagar a nuestro aliado tiene lugar, curiosamente, en un contexto de auténtica tolerancia intelectual. Porque aunque no se te permite criticar al gobierno soviético, al menos sos relativamente libre de criticar al nuestro. Casi nadie publica un ataque contra Stalin, pero no hay problema en atacar a Churchill, al menos en libros y revistas. Y a lo largo de cinco años de guerra, durante dos o tres de los cuales estuvimos luchando por la supervivencia nacional, se han publicado, sin intermitencia, innumerables libros, panfletos y artículos que abogan por un acuerdo de paz. Es más, se han publicado sin suscitar mucha desaprobación. Mientras el prestigio de la URSS no se vea afectado, la libertad de expresión es razonablemente respetada. Hay otros temas prohibidos, y mencionaré algunos más adelante, pero la actitud predominante hacia la URSS es el síntoma más grave. Es, por así decirlo, espontánea, y no se debe a la acción de ningún grupo de presión.

El servilismo con el que la mayor parte de la intelligentsia inglesa se ha tragado y ha repetido la propaganda rusa desde 1941 sería bastante asombroso si no fuera porque se han comportado de forma similar en varias ocasiones anteriores. En cada asunto controversial, el punto de vista ruso ha sido aceptado sin examinarse y luego publicitado con total desprecio por la verdad histórica o la decencia intelectual. Por citar sólo un ejemplo, la BBC celebró el vigésimo quinto aniversario del Ejército Rojo sin mencionar a Trotsky. Esto es tan preciso como conmemorar la batalla de Trafalgar sin mencionar a Nelson, pero no provocó ninguna protesta de la intelligentsia. En las luchas internas en los diversos países ocupados, la prensa británica se ha puesto en casi todos los casos del lado de la facción favorecida por los rusos y ha difamado a la facción contraria, a veces suprimiendo pruebas materiales para hacerlo. Un caso especialmente flagrante fue el del coronel Mihailovich, el líder chetnik yugoslavo. Los rusos, que tenían a su propio protege yugoslavo en el mariscal Tito, acusaron a Mihailovich de colaborar con los alemanes. La acusación fue rápidamente repetida por la prensa británica; a los partidarios de Mihailovich no se les dio ninguna chance de responder, y los hechos que la contradecían simplemente no se publicaron. En julio de 1943, los alemanes ofrecieron una recompensa de 100.000 coronas de oro por la captura de Tito, y otra similar por la captura de Mihailovich. La prensa británica «regó» la recompensa por Tito, pero sólo un diario mencionó (en letra pequeña) la recompensa por Mihailovich; y las acusaciones de colaborar con los alemanes continuaron. Algo muy parecido pasó durante la guerra civil española. También entonces, las facciones del bando republicano, que los rusos estaban decididos a aplastar, fueron imprudentemente calumniadas en la prensa izquierdista inglesa, y la publicación de cualquier declaración en su defensa, incluso en forma de carta al editor, era rechazada. En la actualidad, no sólo se consideran censurables las críticas serias a la URSS, sino que incluso el hecho de que existan se mantiene en secreto en algunos casos. Por ejemplo, poco antes de su muerte, Trotsky había escrito una biografía de Stalin. Uno puede asumir que no era un libro imparcial, pero era obviamente vendible. Un editor estadounidense se estaba encargando de publicarlo y el libro estaba en imprenta —creo que ya se habían enviado los ejemplares de revisión— cuando la URSS entró en la guerra. El libro fue retirado inmediatamente. En la prensa británica no ha aparecido ni una sola palabra al respecto, aunque es evidente que la existencia de ese libro, y su supresión, es una noticia que merecía unos cuantos párrafos.

Es importante distinguir entre el tipo de censura que la intelligentsia literaria inglesa se impone voluntariamente a sí misma y la censura que a veces pueden imponer los grupos de presión. Es notorio que ciertos temas no pueden discutirse por «intereses particulares». El caso más conocido es el de los medicamentos patentados. Una vez más, la Iglesia católica tiene una influencia considerable en la prensa y puede silenciar hasta cierto punto las críticas contra sí misma. Casi nunca se da publicidad a un escándalo en el que esté implicado un sacerdote católico, mientras que un sacerdote anglicano que se meta en problemas (por ejemplo, el rector de Stiffkey) es noticia de primera plana. Es muy raro que cualquier cosa de tendencia anticatólica aparezca en el escenario o en una película. Cualquier actor puede decirte que una obra de teatro o una película que ataque o se burle de la Iglesia católica es susceptible de ser boicoteada por la prensa y probablemente será un fracaso. Pero este tipo de cosas son inofensivas, o al menos comprensibles. Toda gran organización vela por sus propios intereses lo mejor que puede, y la propaganda evidente no es algo a lo que oponerse. Uno no espera que el Daily Worker publique hechos desfavorables sobre la URSS así como no espera que el Catholic Herald denuncie al Papa. Pero cualquier persona pensante conoce al Daily Worker y al Catholic Herald por lo que son. Lo que es inquietante es que, en lo que respecta a la URSS y sus políticas, no se puede esperar una crítica inteligente o incluso, en muchos casos, simple honestidad de los escritores y periodistas liberales que no están bajo presión directa para falsificar sus opiniones. Stalin es sacrosanto y ciertos aspectos de su política no deben discutirse seriamente. Esta regla ha sido observada casi universalmente desde 1941, pero ya funcionaba, en mayor medida de lo que a veces se cree, desde diez años antes. Durante todo ese tiempo, las críticas de la izquierda al régimen soviético sólo podían oírse con dificultad. Había una enorme producción de literatura anti-rusa, pero casi toda venía del ala conservadora y era manifiestamente deshonesta, desfasada y movida por motivos sórdidos. Por otro lado, había una corriente igualmente enorme, y casi igual de deshonesta, de propaganda pro-rusa, y el equivalente a un boicot contra cualquiera que intentara debatir cuestiones importantes de una manera adulta. Se podían publicar libros anti-rusos, pero hacerlo significaba asegurarse de ser ignorado o tergiversado por casi toda la prensa intelectual. Tanto en público como en privado se te advertía de que eso «no se hacía». Lo que decías podía ser cierto, pero era «inoportuno» y le hacía el juego a tal o cual interés reaccionario. Esta actitud solía defenderse alegando que la situación internacional y la urgente necesidad de una alianza anglo-rusa así lo exigían; pero estaba claro que se trataba de una racionalización. La intelligentsia inglesa, o gran parte de ella, había desarrollado una lealtad nacionalista hacia la URSS, y en sus corazones sentían que poner en duda la sabiduría de Stalin era una especie de blasfemia. Los acontecimientos en Rusia y en otros lugares debían juzgarse con criterios diferentes. Las interminables ejecuciones de las purgas de 1936 a 1938 fueron aplaudidas por los opositores de toda la vida a la pena de muerte, y se consideraba igual de apropiado publicitar las hambrunas cuando ocurrían en la India y ocultarlas cuando sucedían en Ucrania. Y si esto era verdad antes de la guerra, el ambiente intelectual no es mejor ahora.

Pero volvamos ahora a este mi libro. La reacción de la mayoría de los intelectuales ingleses será bastante simple: «no debió ser publicado». Naturalmente, los críticos que entienden el arte de la denigración no lo atacarán por motivos políticos, sino literarios. Dirán que es un libro aburrido, tonto, y un vergonzoso desperdicio de papel. Esto puede ser verdad, pero obviamente no es la historia completa. Uno no dice que un libro «no debió ser publicado» simplemente porque el libro es malo. Al fin y al cabo, todos los días se imprimen montones de basura sin que nadie se moleste. La intelligentsia inglesa, o la mayoría de ella, se opondrá a este libro porque difama a su Líder y (según ellos) perjudica la causa del progreso. Si hiciera lo contrario, no tendrían nada que decir en su contra, aunque sus defectos literarios fueran diez veces más flagrantes de lo que son. El éxito, por ejemplo, durante un período de cuatro o cinco años del Club de Lectura de la Izquierda, demuestra lo dispuestos que están a tolerar tanto la chabacanería como la escritura negligente, siempre y cuando les digan lo que quieren escuchar.

La cuestión aquí es muy sencilla: todas las opiniones, por impopulares que sean —incluso, por tontas que sean—, ¿tienen derecho a ser escuchadas? Si lo ponés de esa forma casi cualquier intelectual inglés pensará que debe decir «Sí». Pero dale una forma concreta y preguntá: «¿Qué tal un ataque a Stalin? ¿Tiene derecho a ser escuchado?», y la respuesta más frecuente será «No». Porque en ese caso lo que se cuestiona es la ortodoxia vigente y, por lo tanto, el principio de libertad de expresión se pausa. Ahora bien, cuando uno exige libertad de expresión y de prensa, no está exigiendo una libertad absoluta. Mientras perduren las sociedades organizadas, siempre debe haber, o en todo caso siempre habrá, cierto grado de censura. Pero la libertad, como dijo Rosa Luxemburgo, es “libertad para el otro”. El mismo principio está contenido en las famosas palabras de Voltaire: “Detesto lo que decís; pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. Si la libertad intelectual, que ha sido sin lugar a dudas una de las marcas distintivas de la civilización occidental, significa algo, es que todo el mundo tiene derecho a decir e imprimir lo que cree que es la verdad, siempre que no perjudique al resto de la comunidad de alguna manera inequívoca. Tanto la democracia capitalista como las versiones occidentales del socialismo han dado por sentado este principio hasta hace poco. Nuestro gobierno, como ya he señalado, todavía hace algún alarde de respetarlo. La gente corriente de la calle —en parte, quizás, porque no están lo suficientemente interesados en las ideas como para ser intolerantes con ellas— todavía sostiene vagamente: «supongo que todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión». Es sólo, o en todo caso principalmente, la intelligentsia literaria y científica, la misma gente que debería ser guardiana de la libertad, la que está empezando a despreciarla, tanto en la teoría como en la práctica.

Uno de los fenómenos peculiares de nuestro tiempo es el liberal renegado. Más allá de la conocida afirmación marxista de que la «libertad burguesa» es una ilusión, existe ahora una tendencia generalizada a argumentar que sólo se puede defender la democracia con métodos totalitarios. Si uno ama la democracia, dice el argumento, debe aplastar a sus enemigos sin importar los medios. ¿Y quiénes son sus enemigos? Siempre parece que no son sólo los que la atacan abierta y conscientemente, sino los que «objetivamente» la ponen en peligro difundiendo doctrinas erróneas. En otras palabras, defender la democracia implica destruir toda independencia de pensamiento. Este argumento se utilizó, por ejemplo, para justificar las purgas rusas. El rusófilo más apasionado difícilmente creía que todas las víctimas fueran culpables de todas las cosas de las que se las acusaba, pero al sostener opiniones heréticas perjudicaban «objetivamente» al régimen, y por eso era correcto, no sólo masacrarlos, sino también desacreditarlos con acusaciones falsas. El mismo argumento se utilizó para justificar la mentira bastante consciente que se produjo en la prensa de izquierdas sobre los trotskistas y otras minorías republicanas en la guerra civil española. Y se usó de nuevo como razón para aullar contra el habeas corpus cuando Mosley fue liberado en 1943.

Esta gente no se da cuenta de que si alentás métodos totalitarios, puede llegar el momento en que se utilicen en contra tuya en lugar de a tu favor. Acostumbrate a encarcelar fascistas sin juicio, y quizás el proceso no se detenga en los fascistas. Poco después de que el suprimido Daily Worker fuera reinstaurado, yo estaba dando una conferencia en un instituto técnico en el sur de Londres. El público estaba compuesto por intelectuales de clase obrera y de clase media-baja, el mismo tipo de público que uno solía encontrar en las sucursales del Club de Lectura de la Izquierda. La conferencia había versado sobre la libertad de prensa, y al final, para mi asombro, varios asistentes se levantaron y me preguntaron: ¿No pensaba yo que el levantamiento de la prohibición del Daily Worker era un gran error? A la pregunta de por qué, dijeron que era un periódico de dudosa lealtad y que no debía tolerarse en tiempos de guerra. Me encontré defendiendo al Daily Worker, que se ha esforzado en difamarme más de una vez. Pero, ¿de dónde habían sacado esta visión esencialmente totalitaria? Con toda seguridad, ¡de los propios comunistas! La tolerancia y la decencia están profundamente arraigadas en Inglaterra, pero no son indestructibles, y tienen que mantenerse vivas en parte mediante un esfuerzo consciente. El resultado de predicar doctrinas totalitarias es debilitar el instinto por el cual los pueblos libres saben lo que es o no es peligroso. El caso de Mosley lo ilustra. En 1940 era perfectamente correcto apresar a Mosley, hubiera o no cometido algún delito técnico. Estábamos luchando por nuestras vidas y no podíamos permitir que un posible traidor quedara libre. Mantenerlo encerrado en 1943, sin juicio, fue un ultraje. La incapacidad general para ver esto fue un mal síntoma, aunque es cierto que la agitación contra la liberación de Mosley fue en parte artificial y en parte una racionalización de otros descontentos. Pero, ¿cuánto del actual deslizamiento hacia formas fascistas de pensamiento es atribuible al «anti-fascismo» de los últimos diez años y a la falta de escrúpulos que ha conllevado?

Es importante darse cuenta de que la actual rusomanía es sólo un síntoma del debilitamiento general de la tradición liberal occidental. Si el Ministerio de Información hubiera intervenido y vetado definitivamente la publicación de este libro, el grueso de la intelligentsia inglesa no habría visto nada inquietante en ello. La lealtad acrítica a la URSS resulta ser la ortodoxia actual, y cuando están en juego los supuestos intereses de la URSS están dispuestos a tolerar, no sólo la censura, sino la falsificación deliberada de la historia. Por citar un ejemplo. A la muerte de John Reed, autor de Diez días que estremecieron el mundo —relato de primera mano de los primeros días de la Revolución rusa—, los derechos de autor del libro pasaron a manos del Partido Comunista Británico, a quien creo que Reed se los había legado. Algunos años más tarde, los comunistas británicos, después de destruir la edición original del libro tan completamente como pudieron, publicaron una versión tergiversada de la que habían eliminado las menciones a Trotsky y omitido también la introducción escrita por Lenin. Si hubiera existido todavía una intelligentsia radical en Gran Bretaña, este acto de falsificación habría sido expuesto y denunciado en todo periódico literario. Sin embargo, las protestas fueron escasas o nulas. A muchos intelectuales ingleses les pareció algo natural. Y esta tolerancia, o simple deshonestidad, significa mucho más que la admiración por Rusia que está de moda en este momento. Es muy posible que esa moda en particular no dure. Por lo que sé, cuando se publique este libro, mi opinión sobre el régimen soviético puede ser quizás la generalmente aceptada. Pero, ¿de qué serviría eso? Cambiar una ortodoxia por otra no es precisamente un avance. El enemigo es esta «mentalidad de gramófono», se esté o no de acuerdo con el disco que suena en ese momento.

Conozco bien todos los argumentos en contra de la libertad de pensamiento y de expresión, los que afirman que no puede existir y los que afirman que no debería existir. Yo respondo simplemente que no me convencen y que nuestra civilización, a lo largo de cuatrocientos años, se ha basado en lo contrario. Desde hace una década creo que el actual régimen ruso es sobre todo una cosa maligna, y reclamo el derecho a decirlo, a pesar de que somos aliados de la URSS en una guerra que quiero ver ganada. Si tuviera que elegir un texto para justificarme, elegiría la línea de Milton:

“Por las reglas conocidas de la antigua libertad”.

La palabra antigua subraya el hecho de que la libertad intelectual es una tradición profundamente arraigada sin la cual nuestra característica cultura occidental dudosamente podría existir. Muchos de nuestros intelectuales se están apartando visiblemente de esa tradición. Han aceptado el principio de que un libro debe publicarse o suprimirse, alabarse o condenarse, no por sus méritos, sino en función de la conveniencia política. Y otros que en realidad no sostienen este punto de vista lo aceptan por pura cobardía. Un ejemplo de esto es el fracaso de los numerosos y ruidosos pacifistas ingleses a la hora de alzar la voz contra el culto predominante al militarismo ruso. Según esos pacifistas, toda violencia es mala, y nos han instado en cada etapa de la guerra a ceder o al menos a hacer un acuerdo de paz. Pero, ¿cuántos de ellos han sugerido alguna vez que la guerra también es mala cuando la hace el Ejército Rojo? Por lo visto, los rusos tienen derecho a defenderse, mientras que para nosotros hacerlo es un pecado mortal. Sólo se puede explicar esta contradicción de una manera: es decir, por un deseo cobarde de mantenerse dentro del grueso de la intelligentsia, cuyo patriotismo se dirige hacia la URSS más que hacia Gran Bretaña. Sé que la intelligentsia inglesa tiene sobradas razones para su timidez y deshonestidad, me sé de memoria los argumentos con los que se justifican. Pero al menos cortemos las tonterías sobre la defensa de la libertad frente al fascismo. Si la libertad significa algo, es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere escuchar. La gente común se sigue suscribiendo vagamente esa doctrina y actúa en consecuencia. En nuestro país —no ocurre lo mismo en todos los países: no era así en la Francia republicana, y no lo es hoy en Estados Unidos— son los liberales los que temen la libertad y los intelectuales los que quieren ensuciar el intelecto: es para llamar la atención sobre este hecho que he escrito este prefacio.

1 No está muy claro si esta propuesta de modificación es idea del propio Sr. …, o si procede del Ministerio de Información, aunque parece tener aire de ser oficial.

Complementar con

Cita a:

Comments ()