Historia y espíritu de la guerra de la independencia en Santa Cruz con Hernando Sanabria, Humberto Vázquez y Plácido Molina

Capítulo 21 y final de la Antología de Ensayos Cruceños 1825-2025 (Biblioteca Cruceña del Bicentenario)

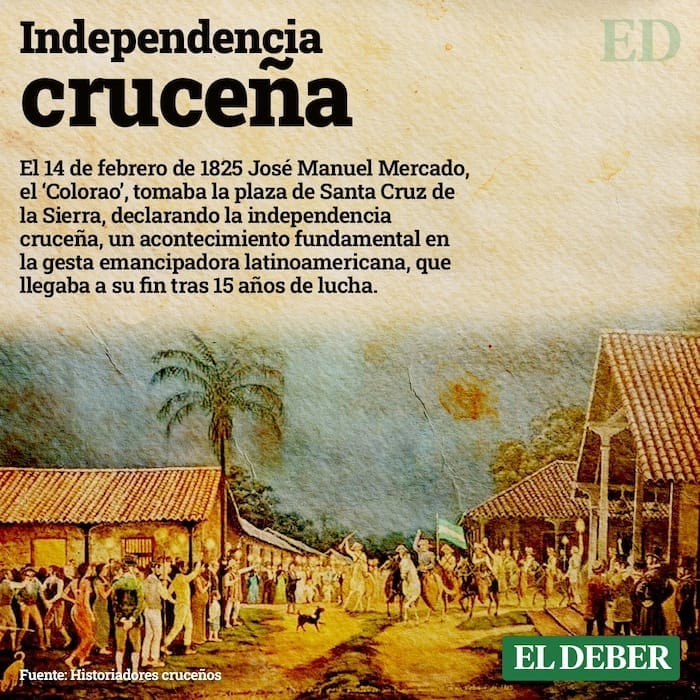

Como el origen es el fin, y el génesis de esta antología, decíamos al inicio, era antologar ensayos de literatura cruceña de los últimos doscientos años, desde que Santa Cruz se independizara de la corona española el 14 de febrero de 1825, recordemos lo que sucedió entonces.

En el contexto anterior citábamos a Hernando Sanabria, y leemos ahora el texto de donde viene el párrafo susodicho: el capítulo 7 de su Breve historia de Santa Cruz, de 1961.

Leemos también un ensayo de Humberto Vázquez Machicado, publicado en el diario La Razón, el 28 de septiembre de 1947, titulado Espíritu de la revolución emancipadora en Santa Cruz, incluido en el tercer tomo de las Obras completasque reúnen sus trabajos y los de su hermano José en una joya editorial de Guillermo Ovando-Sanz y Alberto M. Vázquez (Editorial Don Bosco, La Paz, 1988).

Cerramos el capítulo y la antología con un extracto de lasPáginas históricas. La Guerra de la Independencia en Santa Cruz, publicado por Plácido Molina en 1928, cuando presidía la SEGH — dato que no en vano pone en la tapa de la edición (Tipografía “Industrial”).

Veo que en Santa Cruz hay cierto despertar por las letras y por re-conocer su historia. Hay grandes esfuerzos editoriales por recuperar estos textos y los que faltan por mencionar, y por producir nuevo material, fruto de la necesidad de los tiempos. Espero que esto nos lleve hacia otra conquista mítica. Los que conocen ese territorio ya saben a qué tipo de conquista me refiero.

Autor: Hernando Sanabria

Libro: Breve historia de Santa Cruz

Capítulo 7: La guerra por la independencia. Ideología y carácter. El primer pronunciamiento. Reacción de los monarquistas. La republiqueta del caudillo Warnes. Aguilera, caudillo de los realistas. Sucesos del año 1825

Para empezar este párrafo preciso es convenir en que la llamada “Guerra de la Independencia” no fue la arrebatada colisión entre españoles y americanos, en la que con depurado idealismo lucharon los unos por conseguir la libertad de su tierra, mientras con bárbara sinrazón se obstinaban los otros en mantenerla sojuzgada. Tal es la versión simplista y corriente de nuestras historias convencionales, pero no la que traduce con justicia y rectitud la realidad de los hechos.

Formada la clase social de los criollos y adquirida por ellos la noción de su posición y valer en el seno de la sociedad indoamericana, el imperio de sus intereses en perspectiva no pudo menos de chocar con el compuesto de los intereses hispanos en auge. La pugna de los unos por obtener las fuentes de riqueza, a las que, como nativos de la tierra, se creían con mejor derecho, contra la resistencia de los otros que porfiaban en retenerlas a toda costa, fue la causa primordial que motivó esa lucha larga, cruenta y azarosa. Para decirlo en términos objetivos, fue una complicada especie de guerra civil, que, como toda guerra de esa laya, abundó en saña, ardimiento y contradictorias incidencias. Tanto es así que individuos o colectividades cuyos intereses gravitaban dentro del compuesto socio-económico de una de las clases en lucha, no vacilaron en tomar partido por ésta, aunque originariamente pertenecieran a la adversaria. Sólo así se explica cómo en este o aquel lugar hombres nacidos en España hayan peleado bravamente del lado de los rebeldes y, de otra parte, hombres nacidos en América hayan tomado armas dentro de las filas españolas.

Para mayor abundamiento de razones, basta señalar un hecho que aporta argumentos de fuerza en favor de lo aseverado: iniciada la lucha, durante los primeros cinco años, a lo menos, y sentada una que otra excepción local, los insurgentes manifestaban a las claras que no luchaban contra España y su Rey, sino contra las injusticias y los abusos del régimen. Por eso, al amotinarse y tomar las armas, hacían protestas de fidelidad a Fernando VII. La corriente autonomista, o independista más bien, vino con el correr de los años y los acontecimientos y el surgir de los nuevos caudillos con ideas y orientación más definidas.

Sentado tal precedente, no poco ajeno a la índole de esta relación monográfica, pero necesario para la comprensión de lo que debe narrarse con estrictez de verdad, cabe advertir que en Santa Cruz de la Sierra la guerra por la independencia revistió caracteres que no son los determinados en la historia inconsiderada y simplista de los textos oficiales y semioficiales. A decir verdad esa característica no es ni con mucho un caso aislado en el continente. Se presenta, o por mejor decir se presentó, en varias otras comunidades en las que, sobre el autóctono, el mestizo y el moreno, predominaba el elemento blanco de origen hispánico. El primer movimiento de insurrección habido en esta ciudad fue tramado por un grupo de negros y mulatos que tenían apartada residencia en el lugar de extramuros hasta hoy conocido con el nombre de Tao. Era propósito de los tales pasar a degüello a la población blanca, entrar a saco en sus viviendas y construir luego un gobierno local propio. Debió de estallar el 15 de agosto del año 1809, pero develado a tiempo por gracia de un hecho casual, la justicia del Rey y la vindicta pública cayeron sobre los complotados, no sin extremar las medidas de punición, y así acabó todo.

Como es bien sabido, meses atrás del conato de los morenos, los criollos de Chuquisaca, movidos por cabildo y universidad, habíanse levantado contra las autoridades reales y enviado sendos emisarios a los principales centros del Alto Perú, para que en ellos propagasen las ideas de rebelión sustentadas. Hijo de padre español y madre cruceña y recientemente doctorado por la Universidad de Charcas, Antonio Vicente Seoane fue el comisionado para tal efecto en la ciudad natal. En su compañía y con igual cometido vino otro doctor de Charcas, Juan Manuel Lemoine. Juntos los dos hubieron de entenderse con algunos que simpatizaban con aquellas ideas. La labor de los emisarios fue coronada por el éxito, pues, entre varias otras, consiguieron ganar la adhesión de un militar, el coronel Antonio Suárez.

Cuando las cosas estaban ya en buen pie, arribó otro emisario, esta vez de la Junta de Gobierno de Buenos Aires. Era el capitán Eustaquio Moldes y traía la misión de urgir a los confabulados a que precipitasen la acción. El movimiento estalló la tarde del 24 de septiembre de 1810, con el amotinamiento de las milicias, la destitución del gobernador D. Pedro José Toledo Pimentel y el llamado al pueblo para concurrir a cabildo abierto. Constituyóse una junta gubernamental compuesta por el sacerdote José Andrés Salvatierra, el doctor Seoane y el coronel Antonio Suárez, quien asumió al mismo tiempo las funciones de comandante de la plaza.

No duró muchos meses ese estado de cosas. Aunque la guarnición del fuerte de Membiray habíase pronunciado también en gracia a los trabajos del padre Salvatierra, que era su capellán, el jefe de ella, coronel José Miguel Becerra, consiguió volverla de su parte. Con el auxilio de esta fuerza retornó a Santa Cruz, asumiendo las funciones de gobernador que le habían sido acordadas por el brigadier Goyeneche, jefe supremo del realismo en Alto Perú.

Becerra quiso ahogar en sangre el movimiento criollo. En lo que va de mediados de abril de 1811 a principios de 1813 mandó fusilar o infligir crueles castigos de escarmiento a los más comprometidos en el alzamiento de septiembre, disponiendo, además, confiscaciones de bienes, secuestros y otras medidas de igual índole, destinadas a sembrar el escarmiento. Digno colaborador suyo en estas actividades fue el coronel Antonio Landívar y Zarranz, a quien dio carta blanca para operar de igual modo en los poblados cruceños de la sierra, tales como Vallegrande y Samaipata.

Becerra y Landívar fueron llamados desde entonces los “Desorejadores”, mote con que hasta hoy les conoce la tradición.

Así las cosas, llegó noticia de los triunfos obtenidos en Tucumán y Salta por el general argentino D. Manuel Belgrano y la entrada de éste en el Alto Perú. Con ella los insurgentes cruceños recuperaron el ánimo y ayudados por pequeños contingentes venidos de Cochabamba y Vallegrande, volvieron a tomar la plaza. Asumió entonces el mando el coronel Antonio Suárez, el revolucionario de vez pasada (marzo de 1813). Meses después arribaba con título de gobernador extendido por Belgrano, el porteño de ascendencia flamenca, coronel Ignacio Warnes. Hombre de gran personalidad y espíritu de acción e imbuido de las nuevas ideas que irradiaban de Buenos Aires, el coronel Warnes vino a encauzar la corriente de insurgencia hacia la consecución de una libertad irrestricta con respecto a la metrópoli española. Fue él quien trajo la novedad de llamar “patriotas” a los rebeldes criollos, dejando el de “realistas” a los partidarios de mantenerse debajo de la autoridad del Rey hispano. Pero apenas llegado hubo de adquirir noción de que las cosas no andaban en Santa Cruz del modo que cuadraba a sus ideas.

La población, de ascendencia española en sus dos terceras partes por lo menos, no estaba bien dispuesta a tomar partido tan radical, atenta la razón de que dentro del régimen colonial vivía sin asperezas que lamentar, poseedora siempre de los privilegios ferales que le venían desde la fundación de la ciudad. De entre esa mayoría de población, parte era adicta a que las cosas permanecieran como estaban y el resto había adoptado una postura de pasividad e indiferencia. Las ideas y los sentimientos antiespañoles, o por mejor decir antirrealistas, sólo habían podido encarnar entre las clases sociales de menor valimiento y entre los grupos de ascendencia terrígena o africana, que eran cortos en número.

Warnes tuvo que emprender, como primera medida, una enérgica campaña civil para acabar con esas prevenciones y ganar adeptos. Pero estaban aquéllas tan hondamente arraigadas que sólo su tesonera acción y su encanto personal fueron parte a influir en los ánimos y acreditarle como caudillo de la nueva causa. Aun así, al ponerse en la obra de reclutar tropas para la lucha, difícil le fue tomar hombres de entre las clases prominentes y tuvo que recurrir a las humildes, al camba sencillo y cordial de la ciudad y el campo y al esclavo de color. Un decreto suyo, que se anticipó a la ley dictada por el congreso de Buenos Aires del año 13, dispuso que todo esclavo que sentara plaza quedaba automáticamente libre. Con ellos formó el batallón de infantería llamado de “los Pardos Libres” y con los otros los de lanceros y fusileros.

Todo lo previno y alistó el diligente caudillo, llegando inclusive a montar un taller de armería y fábrica de explosivos, en un arrabal de la ciudad, que de entonces fue llamado “Barrio de la Pólvora”, conocido por este nombre hasta hoy en día.

Aquellos eran tiempos en que la enconada lucha había entrado en la fase llamada “de las guerrillas”, por haber desaparecido con la derrota de Belgrano en Vilcapugio y Ayohuma, los encuentros campales entre ejércitos regulares. Del lado de los patriotas surgió la partida que hostigaba, arremetía y corría a refugiarse en determinado lugar, que a las tropas contrarias no era tan fácilmente accesible. El jefe de la partida constituíase en caudillo local que se arrogaba funciones de gobierno dentro del territorio. Es lo que ha dado en llamarse la “republiqueta”, de las que hubo muchas en todo el Alto Perú. Así las formadas por los guerrilleros Chinchilla, Camargo, Padilla y Méndez y tantos otros de la misma heroica traza.

Warnes, nombrado para el gobierno de Santa Cruz por Belgrano, que representaba al gobierno de Buenos Aires, estaba llamado a ejercer autoridad con sumisión a éste. Pero las incidencias de la lucha por él emprendida o, con más probabilidad, su exaltado individualismo, lleváronle a asumir funciones de autonomía casi absoluta y, en cierto momento, a negar toda subordinación a quien quiera que fuese. La republiqueta de Santa Cruz llegó, pues, a ser tal en el más amplio sentido de la palabra. De haber sobrevivido Warnes hasta el colapso final de la causa española en 1825, no es aventurado suponer que hubiera llevado al pueblo cruceño por otros caminos.

Dos campañas emprendió Warnes contra las fuerzas del rey. Tuvo que actuar en la primera, mal de su grado, bajo las órdenes del caudillo Arenales que le urgió aunársele frente al peligro que se cernía sobre ambos, con la presencia del realista coronel Blanco, y culminó con la victoria de Florida, alcanzada el 25 de mayo de 1814. La segunda la emprendió solo, en los meses de octubre y noviembre del año siguiente, y en ella obtuvo la victoria de Santa Bárbara. Empañó esta última con crueles medidas inmediatas, como el incendio del pajonal donde se debatían los heridos del bando contrario, que no eran precisamente españoles, sino pobres indígenas reclutados a la fuerza por los jefes realistas Udaeta y Altoaguirre.

A su regreso de esta campaña halló en Santa Cruz ingratas novedades. El gobierno de Buenos Aires habíale reemplazado con la persona de cierto coronel Carreras, argentino como él pero hombre dado a contemporizar y tomar las cosas de distinto modo. La conducta de Carreras no sólo había despertado las simpatías del vecindario indiferente u hostil a Warnes, sino también logrado días de paz entre los bandos contendientes, no sin alguna influencia favorable a aquéllos. El caudillo vencedor acabó con todo ello en obra de pocos días y extremó las medidas de severidad o preventivas, lindando en el arrebato que diera nefasta celebridad, años atrás, a los jefes realistas Becerra y Landívar.

En estas circunstancias fue informado de que una fuerte división enemiga con base en Vallegrande se disponía a atacarle. No escapó a su visión la magnitud de este peligro y máxime al considerar lo reducido de su tropa. Recurrió entonces a un expediente que había de darle los mejores resultados. En discursos pronunciados en las calles y proclamas que mandó distribuir profusamente, hizo ver al pueblo que se acercaba una invasión de gentes de la montaña, a quienes titulaba de naturales enemigos, y de que era llegado el momento de defender la propia tierra a costa de cualquier sacrificio. La prédica halló eco, y buena cantidad de hombres en estado de tomar las armas acudió a alistarse en los cuarteles y adquirir rápida instrucción de guerra.

Semanas después, el 21 de noviembre de 1816, la división realista aparecía de improviso en la vega del Pari. Comandábala un cruceño, el coronel Francisco Javier de Aguilera, de noble alcurnia criolla que entroncaba en fundadores de la ciudad y primeros gobernantes, como aquel Juan de Aguilera Chirinos, que ha sido antes mencionado.

Cuenta la tradición que el cruceño jefe de la división realista tenía cuentas personales que saldar con el porteño jefe de los patriotas, por haber éste causado ofensas a la familia de aquél, en una de las varias medidas de represión tomadas contra los partidarios de la realeza hispana.

La batalla se libró allí mismo, en el Pari, y fue la más sangrienta que hubo en el Alto Perú durante la guerra emancipadora. No obstante el valeroso comportamiento de la caballería patriota comandada por un cruceño, el ColoraoMercado, que puso en fuga a la caballería del Rey, al caer de la tarde la victoria hubo de pronunciarse por Aguilera. Factor decisivo de esta derrota fue la muerte de Warnes, ocurrida en momentos en que el bravo caudillo alentaba a sus hombres desde la propia línea de combate.

La entrada de Aguilera en Santa Cruz hubo de señalarse por medidas de terror impuestas al vecindario, empezando por la decapitación del caudillo muerto y la macabra exhibición de su cabeza en una picota alzada en el centro de la plaza principal.

Desde entonces y hasta el final de la guerra quedó esta ciudad bajo el dominio realista, mas no sin que las montoneras patriotas que operaban en la campiña, y singularmente en la Cordillera de los Chiriguanos, a las órdenes de Mercado, la hostigaran de cada cuando con atrevidas incursiones. La nochebuena de 1818, el valiente “Colorao” irrumpió de improviso, ocupó la ciudad con su gente, pero no amaneció en ella, retirándose como había venido, hacia el fuerte de Saipurú, en donde tenía su centro de operaciones.

La figura más gallarda y atrayente en aquellos ocho años es la del montonero José Manuel Baca, más conocido por el mote familiar de Cañoto. Músico y poeta popular, a la vez que jefe de partida, unía a su valor temerario y vehemente decisión por la causa de la Patria, la chispa del ingenio, el sentimiento del arte y un natural apasionadamente humano. La tradición ha recogido y conserva en la memoria sabrosos hechos suyos que le elevan a la categoría de personaje legendario y unos cuantos versos de los que compuso en su romancesca vida.

Aguilera, el injustamente execrado, no era hombre vulgar, ni un tirano sombrío, ni el descastado hijo de la tierra que le vio nacer. Hombre de alcances nada comunes, ideas firmes y corrección intachable en sus actos, púsose al servicio del Rey español cuando empezaba la guerra, del modo que muchos otros altoperuanos con antecedentes familiares y sociales análogos a los suyos. Pero en tanto que éstos mudaban de ideas y cambiaban de partido, según se presentasen las incidencias de la lucha, él perseveró de firme hasta más allá de los conflictos humanos. Esta lealtad a toda prueba, en un medio como el nuestro, donde la infidencia campea a sus anchas, vale para tomarle como virtud señalada de su parte. Dotado de singular energía, viva inteligencia y sólida moral, cualidades bien manifiestas en sus actuaciones de gobernante y hasta en su vida privada, bien merece la estimación justiciera de quienes a la distancia del tiempo transcurrido, que cura del viejo prejuicio antiespañol, deben juzgar a los hombres de aquella época con serena imparcialidad y a medida de sus valores morales, que no de los actos extremos de sus vidas, a los que fueron impedidos por fuerza de las circunstancias.

Desde 1822, año en que Aguilera fue a establecer su cuartel general en Vallegrande, gobernaron en Santa Cruz lugartenientes suyos como Manuel Fernando de Aramburu y Anselmo de las Ribas, español el uno y criollo el otro, sin que en ese tiempo hubiera ocurrido en esta ciudad suceso digno de ser narrado.

A principios del año 24 hubo de estallar la llamada “Guerra Doméstica”, que dividió a los realistas en dos enconados bandos: el liberal, que encabezaba el general Valdez, y el absolutista, que tenía por jefes supremos al general Olañeta. Aguilera, que había tomado partido por este último, volvió a Santa Cruz, pero sólo de paso, para dirigirse a Cordillera, en donde uniéndose a Mercado, y otros guerrilleros patriotas, debía asumir el mando para marchar sobre Chuquisaca. Sabido es que en esta “Guerra Doméstica” casi todos los montoneros altoperuanos plegáronse al bando absolutista e hicieron causa común con él.

Terminada esta guerra con el entendimiento de los caudillos, Aguilera volvió a Vallegrande para estar a las expectativas. Allí le sorprendieron las sucesivas noticias de Junín y Ayacucho, la campaña de Sucre sobre el Alto Perú y la sublevación de Cochabamba, en enero de 1825. Para sofocar esta última marchó con su tropa, pero ésta se le defeccionó en Chilón, el día 26 de enero de dicho mes y año. Tal movimiento hizo posible el pronunciamiento de Santa Cruz por la Patria y la proclamación de la independencia, hecho operado el día 14 de febrero siguiente, a iniciativa del cabildo y por la acción de los patriotas civiles José Reyes Oliva, Nicolás Cuéllar, José Vicente Suárez, José Ignacio Méndez y otros.

Al mes y medio de este suceso, en observancia de lo dispuesto por el célebre decreto de 9 de febrero, dictado por el Mariscal Sucre, reuníase el vecindario para elegir a los diputados que debían de representarle en la asamblea llamada a resolver los destinos del pueblo altoperuano. De dichos comicios salieron electos, por voto casi unánime, los abogados Antonio Vicente Seoane y Vicente Caballero, cuyas opiniones eran ya conocidas como favorables a la formación de un Alto Perú independiente, con toda la jurisdicción de la antigua Audiencia de Charcas.

Por sobre este antecedente personal de los elegidos y como para dejar expresa constancia del común sentir y común pensar del pueblo, el cabildo de la ciudad formuló, en fecha 14 de abril, un pliego de instrucciones, al que los diputados debían sujetarse. Rezaba este pliego de que la voluntad de Santa Cruz era constituir con las provincias hermanas del Alto Perú un estado libre e independiente. Además de los miembros del cabildo suscribieron ese documento los vecinos notables, tales como José Ignacio Méndez, Manuel José Justiniano, Rafael del Rivero, José Reyes Oliva, José Lorenzo Moreno, Tomás Marañón, Juan Manuel Vázquez, Lino Hurtado y Juan Añez.

En tales disposiciones se encontraba la ciudad cuando fue sorprendida por el precipitarse de dos acontecimientos tan inopinados como azarosos. Fue el primero el amotinamiento de las noveles tropas de la patria en la ciudad de Vallegrande, bajo la guía de sargentos y cabos que hasta poco antes habían militado a órdenes de Aguilera. El pretexto fue la falta de pago de sus soldados, y el desorientado propósito, desconocer el orden de cosas existente, con demostraciones de simpatía hacia la ya consolidada República del Plata. Movimiento tal fue fácilmente dominado y traídos sus cabecillas a Santa Cruz, en donde, habiéndoseles formado proceso, los castigos fueron harto leves, y a la postre se optó por hacer como que nada hubiera pasado.

Algunas semanas después llegaba de Chiquitos otra más inquietante nueva. El gobernador de aquella región D. Sebastián Ramos, negándose a rendir armas y someterse a la patria, había buscado la protección de las autoridades brasileras de Mato Grosso y, a cambio de protección, ofrecido la entrega de Chiquitos al imperio de los Braganzas. Una fuerza expedicionaria a órdenes de cierto comandante Araújo no tardó en ocupar el territorio hasta llegar a San José. Desde allí, el fulano Araújo imponía la rendición de todo el departamento, bajo las amenazas de entrar en Santa Cruz a sangre y fuego. El gobernador D. José Videla dio aviso al Mariscal de Ayacucho, que se hallaba ya en Chuquisaca, y se aprevino para la campaña. Mas apenas había pasado el río Grande y enviado avanzadas sobre San José, Araújo hubo de retroceder, no sin antes dirigirse a Videla como quien ha entrado en razón y reconoce que obra con poco juicio.

La aventura imperial no pasó de ahí, pero fue bastante para inquietar los ánimos por cierto tiempo e impedir que en los pueblos de Chiquitos se realizaran elecciones conforme a la convocatoria de 9 de febrero de aquel año.

Al mes de pasado aquello, reuníanse en Chuquisaca la asamblea convocada por el vencedor de Ayacucho, mas sin que los diputados de Santa Cruz pudieran estar presentes.

Eventualidades de distancia retrasaron su incorporamiento, en tanto que los diputados de las provincias altas discutían aún la formación del nuevo Estado. Cerradas las deliberaciones con el triunfo de los independistas, el Presidente de la Asamblea sugirió que no se hiciera aún la proclamación solemne mientras no estuvieran presentes los representantes del pueblo cruceño. En virtud de este acuerdo el solemne acto no se verificó hasta el 6 de agosto, día en que Seoane y Caballero habiéndose presentado en sala, pusieron de manifiesto las instrucciones recibidas, y en tal sentido emitieron su voto.

Autor: Humberto Vázquez Machicado

Ensayo: Espíritu de la revolución emancipadora en Santa Cruz de la Sierra

I

La chispa revolucionaria que se encendiera en Chuquisaca el 25 de mayo de 1809, cundió por todos los ámbitos del Alto Perú. Los hábiles doctores, aprovechando el clima propicio que existía ya desde fines del siglo XVIII, se apresuraron a hacer llegar sugerencias por todas partes para que los simpatizantes estuviesen prontos al sonar la hora.

En 1809 y después del 25 de mayo, regresó de Charcas a Santa Cruz de la Sierra don Antonio Vicente Seoane y Robledo, graduado el año anterior de doctor in utroque jure. Su padre, el Coronel de milicias don Antonio Seoane de los Santos, subdelegado en Santa Cruz, hallábase gravemente enfermo. Una vida por entero dedicada al servicio del Rey y de la cosa pública no escatimando sacrificio alguno, extinguíase en medio del respeto y consideración de todos sus gobernados.

Habían informado al Coronel de las ideas políticas que abrigaba su hijo y que no eran otras que aquellas sigilosamente introducidas en medio del estudiantado de Charcas, con miras a la emancipación política de las colonias. Al llegar el doctor Seoane a su terruño y al estrecharle entre sus brazos su padre, viejo y enfermo como se hallaba, apenas acertó a decirle entre sollozos: «Ay hijo!; ya sé que vienes a darme la muerte». Fue la única protesta que de su pecho de fiel peninsular se escapó, al ver que uno de su sangre se rebelaba contra su Rey.

Allí planteábase ya el conflicto de dos generaciones: la vieja, la colonial, española o criolla «goda», firme en su vasallaje al soberano; y la otra, la nueva, la criolla auténtica, la influida por las corrientes telúricas de la tierra americana, e instruida en las nuevas ideas, pretendiendo una superación de las formas políticas dentro de las cuales hasta entonces se había vivido. No podían entenderse; hablaban distinto lenguaje; y la muerte cerró los ojos del Coronel Seoane de los Santos a principios de 1810, ahorrándole piadosa, el supremo dolor de tener que enfrentarse en enemigos campos de batalla con su propio hijo. Al Coronel reemplazó interinamente en la gobernación el Dr. Pedro José Toledo Pimentel.

Don Antonio Vicente Seoane conquistó algunos adeptos, mientras las noticias no podían ser peores para la causa, ya que el levantamiento de La Paz había sido ahogado en sangre con una crueldad sin nombre. Pero, de allí a poco soplaron mejores vientos, y llegó la nueva del estallido revolucionario de Buenos Aires el 25 de mayo de 1810, que fue el toque de generala en todo el Alto Perú, el cual empuñó de nuevo las armas con ánimo de vengar a los mártires de La Paz. Eustaquio Moldes y Juan Manuel Lemoine, enviados ex-profeso a Santa Cruz, coadyuvaron la acción de Seoane, y el 24 de septiembre de 1810, se insurreccionaron y en Cabildo abierto depusieron a las autoridades, constituyendo una junta revolucionaria presidida por el doctor Seoane.

De los militares jefes de las tropas de guarnición en Cordillera, el Comandante José Miguel Becerra, negóse a tomar parte en el movimiento y retiróse a su provincia; el segundo comandante, Antonio Suárez, se plegó a la insurrección y formó parte de la junta revolucionaria. El 15 de diciembre de 1810, eligióse al diputado que debía enviarse a Buenos Aires, recayendo la elección en el entonces canónigo lectoral —después llegó hasta el deanato—, doctor Manuel José Seoane, hermano del Presidente de la Junta. El diputado electo recibió 680 pesos para sus gastos, pero no llegó a pasar de Cochabamba, desde donde tuvo que regresarse por razones de salud.

La derrota de Sipesipe (13 de agosto de 1811), con la caída de Cochabamba que fue su inmediata consecuencia, motivó también que la Junta de Santa Cruz se disolviese, y de hecho restablecióse el régimen realista a cuya cabeza se puso el Comandante Becerra, quien asesorado por el depuesto doctor Toledo Pimentel, se vengó duramente de los que consideraba infidentes a la causa del Rey. En Vallegrande le secundaba en sus atrocidades el entonces Capitán Antonio Landívar, de triste recordación en los anales de nuestra gesta emancipadora.

La nueva sublevación de Cochabamba (29 de octubre de 1811), dio nuevos ánimos a los cruceños quienes encabezados por Antonio Suárez, ocuparon nuevamente la ciudad que había sido abandonada por los jefes realistas, y reinstalaron la Junta Revolucionaria. Después de algún tiempo de buena y adversa suerte, en 1813, llegaba el gobernador que enviaba el General Belgrano: el Coronel Ignacio Warnes, acompañado del entonces Mayor José Manuel Mercado, cruceño, figura legendaria de esa época de heroismos y sacrificios.

Antes y después de la victoria de la Florida (25 de mayo de 1814), en la cual brilló la valentía y pericia militar del General Juan Antonio Alvarez de Arenales, al par que el coraje de Ignacio Warnes, ocurrieron diversos encuentros y sucesos sin mayor trascendencia en el curso general de los acontecimientos. El 22 de noviembre de 1816, Warnes murió combatiendo en la batalla del Pari, en las goteras mismas de Santa Cruz de la Sierra, y la ciudad cayó en manos de don Francisco Xavier de Aguilera, quien con verdadera ferocidad castigó a los revolucionarios.

Aguilera era cruceño y se distinguió por lo implacable de sus represiones y por la tozudez de sus ideas que no sólo eran realistas, sino absolutistas. Luchó contra la incursión constante del «colorao» Mercado, siendo infatigables ambos en su denuedo en pro del credo que profesaban. Cuando Ayacucho puso fin al imperio español en América, Aguilera hubo de abandonar el campo, para tres años después sublevarse en Vallegrande invocando nuevamente el caduco poderío de Fernando VII; vencido y traicionado, pagó con su vida su pertinaz lealtad a una causa odiosa.

II

Hasta aquí hemos visto en un rápido bosquejo los acontecimientos más notables de la revolución cruceña desde su iniciación, hasta proclamarse la República. Ahora bien, ¿cuál fue el espíritu que presidió ese movimiento y lo sostuvo a través de los quince años de la lucha emancipadora?

Digámoslo de una vez. La guerra de la independencia en Santa Cruz de la Sierra, si bien tuvo sus características propias cuales eran las de su territorio y población, fundamentalmente no difirió del resto del Alto Perú. Hubo valentía y coraje sin par, al igual que en el resto de las cuatro provincias, a tanto que la batalla del Pari, que decidió la suerte de Santa Cruz, fue la más sangrienta de la guerra libertaria; las tropas eran más o menos 1.500 por bando, y de ellas, de los 3.000 soldados del total, después de un día entero de lucha sólo quedaron 200 realistas y cerca de un centenar de derrotados patriotas; o sea que sólo sobrevivió la décima parte de los combatientes.

Entre las características propias, hay que dejar constancia que la rebelión de Tupac Amaru y demás caudillos indígenas, con sus antecedentes y consecuencias, ni poco ni mucho tuvo que ver con Santa Cruz de la Sierra. La índole de la explotación agrícola y el régimen de servidumbre existente, igual entonces como hoy, no habían provocado ese resentimiento de origen económico, tal cual en el Perú y el Altiplano. Algo más: por derecho secular, en Santa Cruz ni blancos ni indios pagaban alcabala ni tributo.

En 1809, en vísperas de la revolución, descubrióse una rebelión de esclavos en los momentos mismos en que debía estallar. En ella se ve ya que el fermento de las ideas libertarias había llegado a Santa Cruz y había hecho crisis en los 150 negros escalvos que entonces existían, aunque sospechándose de tener secretas concomitancias con algunas tribus de indios vecinos. Había resonado ya en Charcas y La Paz la mágica palabra «libertad», y a su conjuro mágico también esos esclavos pretendían emanciparse.

Aquí se ve la importancia del factor político aún más que la del económico, ya que las condiciones de vida de un esclavo en Santa Cruz de la Sierra, eran infinitamente superiores a las de un indio que decíase libre. Pero la índole misma de la servidumbre era la que sublevaba los ánimos y preferían vivir mal, pero con apariencias engañosas de libertad, a las comodidades de la esclavitud. Rumores propalados por los doctores y sus agentes, palabras cazadas al vuelo de los comentarios y conversaciones de los señores acerca de la situación de la metrópoli, de lo ocurrido en Charcas, de los sucesos de La Paz; habían llevado al ánimo de esos esclavos el convencimiento de que la hora de su liberación había sonado. Descubierta la conjura, muchos fueron muertos, otros remitidos a Charcas, mientras parte fugó a lejanas estancias y otros quedaron en los alrededores de la ciudad principal.

Algo más hay que agregar; el cruceño acomodado fue en su mayoría realista y la causa de la libertad se refugió principalmente en el campo que fue quien la sostuvo y quien por ella se sacrificó. Seoane y su Junta, no obstante de pertenecer a la aristocracia ciudadana, no tuvieron mayores prosélitos entre su clase y casta. En cambio, los fueron a encontrar entre el artesanado y los campesinos.

Cuando Warnes llegó en 1813 y se hizo cargo de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, se dio cuenta inmediatamente de esta realidad política y en consecuencia tuvo especial cuidado en dirigirse a las clases bajas y fue entre ellas que adquirió popularidad, y con ellas organizó una unidad militar de «pardos». La aristocracia cruceña en su casi totalidad, mostróse siempre esquiva y desdeñosa para quienes no eran partidarios del Rey. José Mariano Durán Canelas, nuestro cronista local, hace hincapié en las simpatías populares, y a duras penas reconoce la oposición de las clases privilegiadas; y René-Moreno al hablar de su parentela dice que los miembros de ella, «dentro y fuera de la ciudad nativa, fueron realistas empedernidos, cuando no enfurecidos».

Muerto Warnes, el sostenedor infatigable de la causa patriota en Santa Cruz, fue el célebre Coronel José Manuel Mercado, quien mantuvo en jaque nueve años a las fuerzas realistas, sin darles un minuto de reposo. Y conste que los componentes de las tropas de Mercado eran campesinos y gente del pueblo trabajador.

El caudillo popular de esa época, Manuel José Vaca, apodado «Cañoto», que colaboró tanto con Mercado en su campaña, no pertenecía a las clases superiores; trovero gallardo y audaz, sabía burlar a los realistas y con su guitarra y su canto mantuvo vivo el fuego de la idea libertaria, a la cual supo rodear de la aureola simpática que se desprendía de su bohemia traviesa. Cañoto vivía generalmente en el campo donde tenía seguro refugio en casa de amigos y simpatizantes decididos. Cuando de ocultas venía a la ciudad a hacer alguna de sus acostumbradas burlas a la autoridad realista, eran gentes humildes en condición y fortuna quienes arriesgaban su vida al hospedarle y colaborarle.

Los Seoane, Mercado, José Andrés Salvatierra, Castro y algunos otros más, fueron una excepción en Santa Cruz de la Sierra. Pertenecientes a la aristocracia de sangre y de dinero, abrazaron desde el primer día la causa de la patria, en abierta pugna con el empedernido realismo de sus parientes e iguales en clase y fortuna.

Más que en ninguna parte, el realismo se sostuvo en Santa Cruz al apoyo de las clases pudientes; incluso hasta el extremo desesperado de que en plena República, a los pocos años de proclamada, todavía el General Aguilera hallaba adeptos que le siguieran en la anacrónica rebelión fernandina a la cual ya se ha hecho referencia.

III

Esta fidelidad de la sociabilidad cruceña a la dominación española, tiene su lógica explicación en la índole misma de su estructura política y económica, diferente de la que existía en el resto de Charcas. Ninguno de los factores concurrentes a la formación del pensamiento revolucionario, pudo hacer mella en ese medio feudal de Santa Cruz de la Sierra.

El cruceño criollo no tenía el resentimiento que abrigaba el criollo de las demás provincias, en cuanto al reparto de honores y prebendas referíase, por cuanto cada uno vivía de sí, sin pretender, ni desear, ni solicitar nada. No hay que olvidar que la característica de esa sociedad era una igualdad tal, que españoles y criollos estaban absoluta y completamente nivelados, sin supremacías ni diferenciaciones debidas a cargo o título.

Algo más, el régimen económico patriarcal, sin cargas ni impuestos, daba gran independencia personal a los cruceños, que jamás se sintieron inferiores ni supeditados a los peninsulares, a quienes siempre trataron de igual a igual.

Por otra parte, ambos, criollos y españoles a una, estaban de acuerdo en cuanto a su común sentimiento de superioridad sobre la raza indígena, sea conterránea, sea del Altiplano, como fronteriza de las posesiones portuguesas, así como a sus castas mestizas resultantes de tres siglos de convivencia. Y la palabra «libertad» o la tan zarandeada de «patria», parecíales que era un toque de llamada a la insubordinación de esas razas y castas despreciadas, y de allí que consideraban las nuevas ideas como perniciosas para la estructura de la sociedad a la cual pertenecían.

En cuanto a lo económico, no se sintió en Santa Cruz el aumento de los impuestos que para frenar la guerra emancipadora de las colonias se vio obligada España a hacer pesar sobre estas Américas, y que fueron causa inmediata de la rebelión indígena de 1781, «[...] pobres como la luna, los cruceños no eran sino patriarcales labriegos que seguían y proseguían viviendo en sociedad civil sin pagar al rey alcabala, y tampoco tributaban sus yanaconas», dice René-Moreno.

Además, las novedades libertarias, con el antecedente tan inmediato de la tentativa de los esclavos en 1809, por fuerza tenían que significar una mudanza en tal estado de cosas, y no precisamente en favor de la clase privilegiada. Es lógico que mirasen tal ideología con justificada desconfianza y antipatía.

Ideológicamente, no podía interesar mayormente a la aristocracia cruceña la corriente de las ideas de libertad e independencia. Santa Cruz, con todo de su alfabetización, superior en más del doble al resto de las provincias, no era un centro intelectual, y las inquietudes del espíritu no llegaban hasta allí, y todos, satisfechos de su suerte, de las comodidades del régimen y de los frutos fáciles de su naturaleza tan fértil y pródiga sin mayor esfuerzo, no podían interesarse en lo que venía a trastornar su placentero vivir. «Dicen que anacreóntica y epicúreamente se vivía allí a la de Dios, sin que a nadie le importara un guapomó o una pitajaya lo que en el mundo pasaba», dice René-Moreno.

En cuanto a la clase indígena, el sistema misional implantado por los jesuitas y proseguido, aunque desastrosamente, por el clero secular, libraba a los indios de Santa Cruz del azote de la mita y de los famosos «repartimientos», que tanto contribuyeron al descontento de los iguales de la meseta andina.

Los indios no tenían ninguna industria libre y tampoco tributaban; de allí que no sentían los efectos de ninguna medida económica que pudiese dictar la Corona. Por tanto, para ellos, el gobierno español no podía ser mejor, y no tenían ninguna queja ni resentimiento contra su autoridad.

El indio en el Oriente boliviano, no fue nunca propietario ni colono; no pasó jamás de la condición de siervo, aunque su manera de vivir haya sido buena dentro del régimen patriarcal del latifundio cruceño. De allí que jamás haya sentido su servidumbre como un yugo insoportable, sino al contrario, como un medio de vida, trabajoso si se quiere, pero muy llevadero y sin mayores preocupaciones, ya que éstas recaían siempre y en su totalidad en el patrón. Por todo ello, su ninguna educación y la falta absoluta de deseos propios de su raza, el indio cruceño no tomó parte alguna en la revolución emancipadora; simple testigo indiferente, no se dio cuenta jamás, ni entonces ni hoy, de la transformación política ya que no económica, que se estaba operando en el cuerpo social de las cuatro provincias.

IV

Pero si ni los indios ni las clases aristocráticas fueron revolucionarias, entonces ¿a quién o quiénes correspondió ser los soldados de la nuevas ideas en estos lejanos rincones del imperio colonial español? Existía en Santa Cruz de la Sierra, en los aledaños de la ciudad cabecera y en su prolongación hacia el norte, un núcleo de población, todo él más o menos homogéneo, tanto en su calidad étnica, como en la índole de sus actividades: eran agricultores. Entre ellos no existían mayores diferencias de casta, pero sí de fortuna, ya que unos eran potentados con numerosa peonada a sus órdenes y gran desarrollo en sus trabajos; y los más simples labradores que vivían del trabajo de sus manos cultivando personalmente pequeñas parcelas que les daban de sobra para su modesto vivir.

Aunque por razones de parentesco, por afinidad étnica, todos ellos, ricos y pobres se trataban de igual a igual y con gran familiaridad y llaneza; existía entre ellos la diferencia de fortuna que de hecho engendraba una diferencia de clase. Los unos eran señores feudales que constituían un patriarcado rural perfectamente definido, con colonos y siervos, de estructura mental y social semejante a la de los plantadores de Virginia o la Florida; y los otros, labriegos libres, que no tienen su equivalente en la burguesía campesina del ancien régime europeo, sino más bien en el colono norteamericano del Mayflower.

Si por razones de conveniencia económica y social, aquella aristocracia feudal fue enemiga de las ideas libertarias, el campesinado, compuesto en su totalidad de labriegos libres, blancos o mestizos blanqueados, las abrazó con entusiasmo. No tenía siervos indígenas, no tenía latifundios, y por tanto, no tenía nada que perder. Las novedades del nuevo régimen, cualquiera que fuesen ellas, no podían perjudicarle; si ellas eran dañinas, únicamente podían serlo a esos sus iguales en antecedentes familiares, pero sus innegables superiores por su condición de ricos señores.

Todo ese núcleo de población a que se ha aludido ya, con la ciudad cabecera, constituían un todo social y económicamente hablando, al extremo que a toda esa zona, densamente poblada e intensamente cultivada, denominábasela Afueraelpueblo, palabra que por sí sola demuestra cómo la capital, no era sino una continuación, un exponente, una expresión condensada, por decirlo así, de la vida y de la economía de la zona norte, que constituía su basamento, en lo social y en lo económico.

De allí que esa división de clases y de ideologías que se planteó en el campo, se perfiló en igual forma en la ciudad. La aristocracia campesina, el patriarcado rural, que a su vez era la aristocracia de la ciudad, la única clase acaudalada; predominó unciendo a sus intereses a todos los que de ella dependían, a todo el sistema que le estaba ligado, cual era la burocracia y el comercio, así embrionarios como pudieron haber sido en ese tiempo y en ese medio; en una palabra, a todas las capas superiores, las mismas que por la fuerza de sus conveniencias, tenían que ser «godas» de convicción. Todo intento agresivo a la estructura dentro de la cual se habían criado y de la cual vivían, por fuerza tenía que serles odiosa y francamente antagónica, y se creían en el legítimo y justificado deber de combatirla a toda costa.

Las clases bajas, el artesanado blanco o mestizo, procedió al igual que sus hermanos en condición económica cuales eran los labriegos de Afueraelpueblo: se convirtieron en entusiastas patriotas. Una misma era la mentalidad, pues unos mismos eran sus intereses, y una misma la clase a la cual pertenecían.

Unos y otros eran hombres libres; unos y otros tenían independencia económica, reducida al trabajo de sus manos, pero independencia al fin. Y sin embargo, a pesar de no tener quejas ni mayores motivos contra el régimen español, se afiliaron apasionadamente en el nuevo credo. Era el secreto instinto de la clase media, la sensación de que, destruido el acartonado andamiaje político de la administración colonial, les llegaba la hora, el momento de hacer sentir lo que eran y lo que valían.

V

Resumiendo y ordenando las ideas anteriormente expuestas, tenemos en primer lugar que dentro de la sociabilidad cruceña, existían tres clases: la de los señores feudales, aristócratas y latifundistas en su patriarcado rural; dominadores de la ciudad y del campo. La de los indios, sometidos, aunque no oprimidos, y que dentro de las respectivas equivalencias y relatividades, correspondía a los siervos de la gleba en el medioevo. Entre ambas, hallábase la que podríamos llamar «clase media», compuesta de los labriegos del campo y del artesanado de la ciudad; el trabajo de sus manos no los enriquecía, pero les daba la suficiente independencia económica.

Ahora bien, al producirse la revolución emancipadora, la clase indígena, ni la sintió ni se dio cuenta de ella; de allí que no pueda plantearse al indio dentro de la ecuación de la epopeya revolucionaria cruceña.

La lucha, tanto ideológica como material, desenvolvióse así entre el capitalismo latifundista y la clase media, hermanadas las dos por la sangre, pero divididas por la diferencia de fortunas. Para esta lucha nada tuvieron que ver los factores económicos que en los dos Perú, Alto y Bajo, originaron las revueltas de fines del siglo XVIII; ni diferencias étnicas ni privilegios. Razones ideológicas tampoco, ya que la cultura general no alcanzaba a comprender el significado y alcances de los postulados liberales de la emancipación.

De todo ello resulta que fue el secreto instinto de la conciencia de clase el que impulsó a unos y a otros a situarse en el bando que más en armonía estaba con sus intereses. Los aristócratas y latifundistas, al lado de los prejuicios coloniales cuyo mantenimiento conveníales; y los otros campesinos y artesanos, al lado de las nuevas ideas que no comprendían bien y cuyas ventajas no conocían, pero que en todo caso, nunca podrían serles dañinas.

Y así tenemos cómo, en un medio tan pequeño, tan reducido, tan primitivo en su sociabilidad y desarrollo económico, como era Santa Cruz de la Sierra, se planteó la lucha de las dos clases que se disputaron la nueva modalidad del mundo: el feudalismo con sus privilegios y la burguesía con su liberalismo.

Santa Cruz, septiembre de 1947

Autor: Plácido Molina:

Libro: Páginas históricas. La Guerra de la Independencia en Santa Cruz

Proemio

Van aquí unas pocas páginas que se proponen iniciar la publicación, siquiera por fragmentos, de nuestra historia cruceña, hasta aquí envuelta en la mayoría de sus períodos en el más abigarrado caos, y expuesta a cristalizarse a base casi exclusivamente de suposiciones gacetilleras o de las raras, truncas y contradictorias referencias de los compendios de historia nacional.

La consulta serena de los antecedentes y comprobantes, merma quizá la fantasía que halla fácil cosecha en campos no explotados. Ha de disminuir la hojarasca de las palabras grandilocuentes que en los días de ceremonia prodigan los que estudian poco el pro y el contra de la realidad histórica, y que hallan en la exageración crédula, la fuerza única de sus encomios.

No importa. Hay que humanizar el pasado; porque humana fue siempre la historia, por más que en ciertas épocas el hombre haya sido más creyente y místico; o más mártir o bárbaro que hogaño. No hay por qué recargar los tintes de los cuadros sombríos, ni figurarse de torvo semblante a todos los enemigos. Seamos justos con el vencido, sin ser ingratos con el vencedor, dijimos en otra ocasión, y cada vez nos afirmamos en la idea de que eso es hacer historia «sin amor ni odio».

Cada hecho histórico trascendental, tiene por lo menos dos faces: una favorable y otra adversa. De cada batalla, por ejemplo, hay dos documentos que deberían ser fehacientes: son los partes que pasan a sus gobiernos o a sus generalísimos los jefes de los ejércitos combatientes: el del victorioso y el del derrotado. Deberían ser como el anverso y el reverso de una misma medalla, pero, mientras el uno enaltece el triunfo, el otro atenúa la derrota, y ambos esquivan ciertos datos o les aplican lentes de aumento o de disminución. ¡Cómo salen ellos!

La verdad hay que extraerla de la comparación con los juicios de los neutrales de veras y los observadores: la crítica y la lógica tienen que rehacer muchas historias hoy tenidas por ciertas; porque pasará el tiempo como el viento, que arrastra las brozas de la falsía, o que carcome las carnes de los cadáveres, dejando los esqueletos para ciertas comprobaciones.

Un estudio hecho sin ánimo de inventar méritos y superhombres, de encarecer virtudes y disimular defectos, sino de hallar la verdad —no siempre ofuscadora— no entusiasma al vulgo de los lectores; pero como la verdad y el equilibrio del criterio son reglas supremas de la historia, la humanidad gana conociendo los antecedentes de los hechos y la causa de sus miserias; y aplaudiendo lo bueno y censurando lo malo, progresa y se engrandece moralmente. Sólo la verdad os hará libres, dijo el Maestro Divino.

Así se labra al patriotismo un pedestal sólido, hecho como de piedras graníticas, que resistirá al embate de corrientes y vientos de contrariedad.

Busquemos el explicarnos la vida de nuestro pueblo y de sus instituciones, según sus medios y recursos, que los acontecimientos llamados políticos, no son bastantes a iluminar. Hemos comenzado y seguiremos si nos alienta el público lector.

Reservamos para próxima oportunidad publicar otros documentos comprobatorios y datos económicos, muchos de ellos nuevos en la bibliografía americana; así como el evocar el nombre de la mayoría de los nuevos caudillos que olvidados yacen esperando el juicio agradecido de la posteridad.

Tampoco entramos en la narración de detalles, de episodios dramáticos como los de Guaristi y Ana Barba, o heroicos cuales los del cantor popular «Cañoto», o el «Túy»; ni de las incidencias anárquicas aun entre los mismos próceres como Arenales y Warnes, o suscitadas por caudillejos de menor cuantía, como Alba «el sin bautismo» o el intrigante «Ramitos»; porque hacemos una improvisada síntesis que sólo se propone demostrar, como dijimos en otra oportunidad, que la libertad vino acá bien ganada, y no por favor o prórroga de jurisdicción. El lector dirá si hemos acertado.

Comments ()