Rosa Montero: cuando nos vendemos

Todos nos pasamos la vida buscando nuestro punto de equilibrio con el poder. No queremos ser esclavos y (en general) tampoco tiranos. Pero a veces nos vendemos. El escritor debería ser como ese niño que grita, al paso del cortejo real, que el rey está desnudo, pero a menudo no sucede eso.

Quién es Rosa Montero no lo vamos a decir nosotros, sino ella misma — o su equipo de marketing, o su equipo editorial, según dicen en la biografía de su página web:

“Rosa Montero nació en Madrid [en enero de 1951] y estudió periodismo y psicología. Colaboró con grupos de teatro independiente, como Canon o Tábano, a la vez que empezaba a publicar en diversos medios informativos (Fotogramas, Pueblo, Posible). Desde finales de 1976 trabaja de manera exclusiva para el diario El País, en el que fue redactora jefa del suplemento dominical durante 1980-1981. En 1978 ganó el Premio Mundo de Entrevistas, en 1980 el Premio Nacional de Periodismo para reportajes y artículos literarios y en 2005 el Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid a toda una vida profesional. Ha publicado las novelas...”

A continuación se detallan sus casi 20 novelas y las otras obras de su trayectoria junto con la sarta de premios que ha ganado, incluida “La Loca de la casa (2003), Premio Qué Leer 2004 al mejor libro del año, Premio Grinzane Cavour al mejor libro extranjero publicado en Italia en el 2005, Premio “Roman Primeur” 2006 (Francia) y Grand Prix Littéraire de Saint-Emilion, Pomerol, Fronsac (2005-2006)”. Hoy leemos un capítulo de La loca de la casa, y no vale la pena continuar con su biografía web porque sólo se nombran sus publicaciones, premios y logros —y no alcanza a nombrar todos—, pero no nos dice nada sobre ella misma. No nos dice que nació pobre, que trabaja como periodista desde los 19 años, que es viuda... Y nada de su personalidad. Al contrario de otras famas, la gracia de los autores famosos es que uno puede conocerlos íntimamente a través de sus escritos. El escritor escribe porque no sabe quedarse callado, y aunque quiera vender una imagen, es imposible que, en algún lugar, no se traicione.

Una vez mi suegro me dijo que, en lo que se elige como trabajo para sustentarse, no hay que negarse a uno mismo. Me lo dijo sin darse cuenta de lo que me estaba diciendo. Sin saber el momento en que me lo estaba diciendo, sin saber la herida sobre la que estaba poniendo sal y al mismo tiempo curando. O quizás, ingenuo yo, sí lo sabía. De eso se trata este capítulo de La loca de la casa, que poco tiene de novela y mucho de ensayo autobiográfico, y cuyo título está inspirado en una supuesta frase de Santa Teresa de Jesús: “La imaginación es la loca de la casa”. Una frase con la que Benito Pérez Galdós tituló una novela, que Voltaire atribuye erróneamente a Malebranche, y que Santa Teresa no escribió exactamente, sino Fenelon cuando escribió: “L'imagination, comme dit sainte Thérèse, est «la folle de la maison»; elle ne cesse de faire du bruit”.

Quizás es una locura perseguir citas. Dañina no es. Hay locuras que hay que cuidar, y locuras —fanatismos y esclavitudes— que hay que destruir. Esto nos lo cuenta Montero, y por medio de su escrito la conocemos un poco mejor.

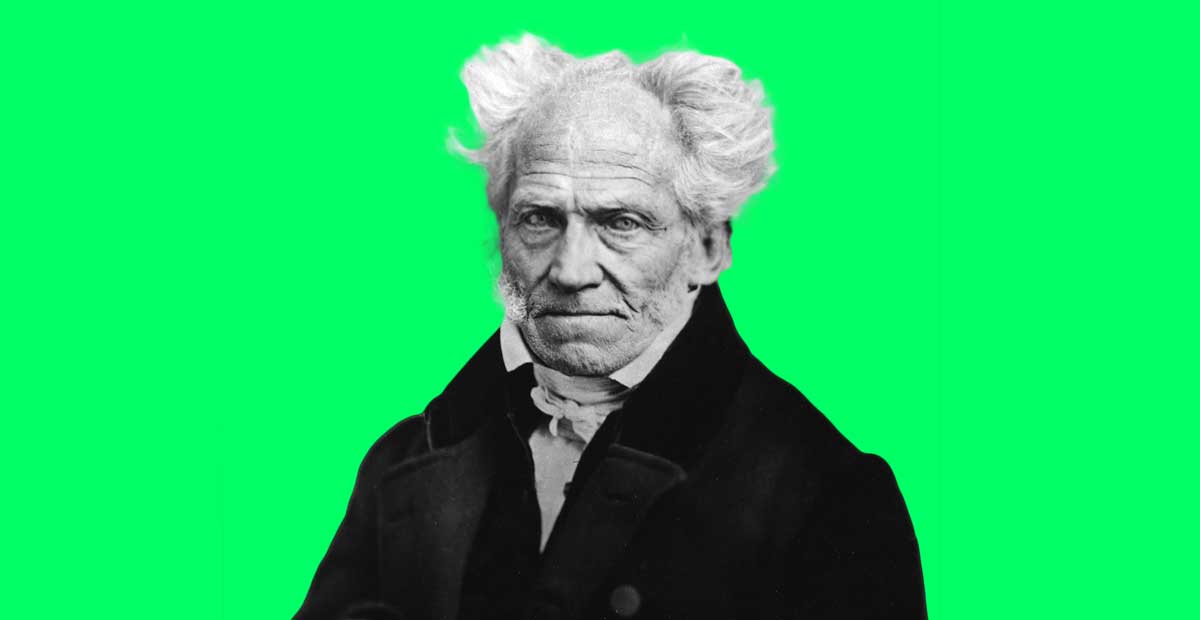

Quedamos en que el escritor debería ser como ese niño que grita, al paso del cortejo real, que el rey está desnudo. Pero sucede que a menudo no sólo no se le ocurre decir semejante cosa, sino que ni siquiera es un espectador. A menudo el escritor es un integrante de la comitiva. Allí le veo marchar, marcando el paso de la oca, tripudo de pompa y de boato, aunque en su realidad física sea un mequetrefe. Pero cómo se hincha cuando desfila.

Todos los humanos nos pasamos la vida buscando nuestro particular punto de equilibrio con el poder. No queremos ser esclavos y en general tampoco queremos ser tiranos. Además, el poder no es un individuo, no es una institución, no es una estructura firme y única, sino más bien una tela de araña pegajosa y confusa que ensucia todos los campos de nuestra existencia. Y así, tenemos que encontrar nuestra precisa relación de poder con nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro jefe, nuestros compañeros de oficina, nuestros padres, con todos y cada uno de nuestros amigos; con las autoridades, con la sociedad, con el mundo e incluso con Dios, para aquel que crea en su existencia.

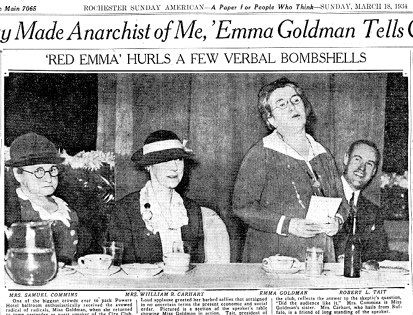

Lo que ocurre es que a los escritores se nos suele notar más ese conflicto. En primer lugar, porque la crítica o el análisis honesto de las relaciones de poder forma parte de nuestro oficio, de la misma manera que construir buenos muebles forma parte del oficio de carpintero. Por eso cuando nos traicionamos, cuando nos arrugamos, cuando nos vendemos, somos doblemente notorios en nuestras marranadas. Porque además todos los poderes necesitan heraldos y voceros; todos precisan intelectuales que inventen para ellos una legitimidad histórica y una coartada moral. Ésos, los intelectuales orgánicos, son desde mi punto de vista los peores. Son los mandarines, y ese papel tripudo de gran buda no se ejerce impunemente. Se paga en creatividad y enjundia literaria, como quizá se pueda comprobar en el trayecto de un Cela, por ejemplo. Pero los demás tampoco somos puros. Es más, desconfío de los puros: me aterrorizan. De esa ficticia pureza nacen los linchadores, los inquisidores, los fanáticos. No se puede ser puro siendo humano. De modo que los demás nos las vamos apañando en nuestra relación mudable y resbaladiza con el poder. Vamos buscando nuestro equilibrio, como patinadores sobre un lago congelado y veteado por peligrosas placas de hielo muy fino. Unos patinan muy bien y se las arreglan para no caerse; otros están casi todo el rato metidos en el agua. O sea, hablando claro y dejándonos de metáforas: unos son mucho más dignos y otros incomparablemente más indignos. A veces una misma persona puede manifestar comportamientos diversos: puede ser heroico frente a algunos retos y miserable en otros. El celebérrimo manifiesto de Zola a favor del judío Dreyfus es siempre citado como ejemplo del compromiso social y moral del escritor, y sin duda tuvo que ser valiente Émile para redactar su iracundo Yo acuso casi en absoluta soledad contra los bienpensantes. Pero se nos olvida que, tres años antes, ese mismo Zola se negó a firmar el manifiesto de apoyo a Oscar Wilde, condenado a dos años de cárcel en las inhumanas prisiones victorianas sólo por ser homosexual. Pero, claro, es que, por entonces, defender a un sodomita, que era como les llamaban, resultaba aún más difícil que defender a un judío y demostraba una libertad intelectual mucho mayor. Henry James tampoco firmó: sólo André Gide lo hizo. Gide era homosexual y sin duda eso le hizo comprender en toda su brutalidad el drama de Wilde, pero esta circunstancia no hace sino incrementar desde mi punto de vista su heroísmo; apoyar a un gay siendo gay debía de ser por entonces algo muy duro, de la misma manera que apoyar a un judío en tiempos de Hitler siendo judío podía resultar muy peligroso.

En realidad, lo que perdió al bueno de Zola en este caso fue el prejuicio. Y es que nuestros prejuicios nos encierran, nos achican la cabeza, nos idiotizan; y cuando estos prejuicios coinciden, como suele suceder, con la convención mayoritaria, nos convierten en cómplices del abuso y la injusticia, como en el caso de Wilde. Para mí el famoso compromiso del escritor no consiste en poner sus obras a favor de una causa (el utilitarismo panfletario es la máxima traición del oficio; la literatura es un camino de conocimiento que uno debe emprender cargado de preguntas, no de respuestas), sino en mantenerse siempre alerta contra el tópico general, contra el prejuicio propio, contra todas esas ideas heredadas y no contrastadas que se nos meten insidiosamente en la cabeza, venenosas como el cianuro, inertes como el plomo, ideas malas que inducen a la pereza intelectual. Para mí, escribir es una manera de pensar; y ha de ser un pensamiento lo más limpio, lo más libre, lo más riguroso posible.

Por eso me gusta más Voltaire que Zola, por ejemplo. También Voltaire tuvo su caso Dreyfus. Sucedió casi un siglo y medio antes, en 1762, cuando se suicidó el hijo de un comerciante protestante de Toulouse llamado Jean Calas. La sociedad francesa de la época, agresivamente católica, decidió que el comerciante había asesinado a su propio hijo porque éste deseaba convertirse al catolicismo; la ley dio por bueno este delirio sin disponer de pruebas, y Jean Calas fue condenado a la pena capital y ejecutado con el suplicio de la rueda, es decir, fue torturado hasta la muerte. Pocos meses después, Voltaire publicó su Tratado sobre la tolerancia en torno a la muerte de Jean Calas, en donde acusaba de la tropelía a los jesuitas; con ello no consiguió devolver a la vida al pobre Calas, pero sí logró la revisión del proceso y la rehabilitación de la familia; y además hizo a la sociedad francesa más consciente de los excesos del fanatismo y de las manipulaciones de los poderosos. No debió de serle fácil enfrentarse a todos para defender a una pobre familia de apestados. Ir en contra de la corriente general es algo sumamente incómodo. Puede que la mayoría de las miserias morales e intelectuales se cometan por eso: por no contradecir las ideas de tus patronos, de tus vecinos, de tus amigos. Un pensamiento independiente es un lugar solitario y ventoso.

Y luego están, claro, las pequeñas prebendas, las ambiciones lícitas e ilícitas, el esnobismo, el miedo, la vanidad... Uno puede vender su alma al poder por tantas cosas. Y lo que es peor: por tan poco precio. Por ejemplo, qué quieren que les diga, no me parece nada apropiado que un escritor de la talla de García Márquez se deje regalar una casa por Fidel Castro, una estupenda mansión en Siboney, la zona de los antiguos ricos de La Habana. De entrada, no creo que los escritores deban dejarse obsequiar opulentos chalets por los Jefes de Estado; que en este caso el Jefe de Estado sea un dictador y el país misérrimo añade más inconveniencias al asunto.

Uno de los relatos más conmovedores y delirantes de esta venta al por menor de los menudillos del alma es la historia de Goethe, del gran Wolfgang Goethe, que él mismo revela, sin darse mucha cuenta de lo que está diciendo, en su autobiografía Poesía y verdad. Ya se sabe que Goethe nació en Francfort en 1749; que en 1774, con veinticinco años, publicó Las desventuras del joven Werther, un libro que le hizo famoso; y que un año más tarde fue invitado por los archiduques de Weimar para que residiera en su minúscula corte como intelectual a su servicio. Goethe ya no abandonó esa corte de opereta hasta su muerte, ocurrida en 1832 a los ochenta y tres años. Trabajó como un bellaco durante todo ese tiempo en las labores oficiales, como consejero, como ministro de Hacienda, como correveidile del archiduque, inspeccionando minas, supervisando planes de irrigación o incluso organizando los uniformes del pequeño Estado. Nunca se jubiló; siendo octogenario seguía como empleado. Cuando murió ostentaba el cargo de Supervisor de los Institutos de Arte y Ciencia.

Durante todos esos años, Goethe continuó escribiendo y publicando grandes obras, pero no cabe duda de que su frenética actividad cortesana, y el espíritu de pleitesía que conllevaba, tuvieron que restarle tiempo y potencia a su labor literaria. Ortega y Gasset y otros buenos pensadores consideran que Goethe se perdió al irse a Weimar; que hirió su enorme don, que lo malgastó, que no lo respetó como hubiera debido. El mismo Wolfgang se quejaba algunas veces en sus cartas personales y sus textos biográficos: “No tengo otra cosa que decirte de mí sino que me sacrifico a mi profesión”, escribió en una ocasión, y la profesión, naturalmente, era su trabajo oficial; y en otro momento dijo que, a partir de su llegada a la corte, “dejé de pertenecerme a mí mismo”.

Explica Goethe en Poesía y verdad que aceptó la oferta de Weimar porque quería alejarse de un amor frustrado (un compromiso roto con la bella Lili), y porque le asfixiaba el ambiente provinciano de Francfort y aspiraba a algo más cosmopolita y refinado; pero leyendo su autobiografía te das cuenta de que además Goethe, un burguesito hijo de un jurista retirado, era bastante esnob, lo que hoy llamaríamos un «niño pijo», preocupadísimo por sus ropas, su aspecto, su lugar social y su buen nombre. Se pirraba por codearse con la aristocracia y le embelesaba la nobleza. Y es que hasta los grandes hombres (y las grandes mujeres) tienen sus agujeros de estupidez y de miseria.

Se vendió barato, de todas formas, porque Weimar era una corte de chichinabo; pero desde luego consiguió aquellas astillas de poder que pretendía. Le concedieron un título nobiliario y los retratos de madurez de Goethe le representan con toda la solemne parafernalia de las cintas de seda, las bandas, la púrpura, las aparatosas condecoraciones. Un mandarín completo. Y, por añadidura, cuando el septuagenario Goethe se enamoró como un perro de Ulrike, una muchacha de dieciséis años, y la pidió en matrimonio, el archiduque, para ayudar a su consejero, prometió a la chica que, si se casaba con Wolfgang, le otorgaría una elevada renta vitalicia al enviudar. Y esto también es poder. Es más, este tipo de intervenciones en la esfera de lo privado son la prueba más manifiesta de cómo estar a bien o no con el poder nos puede facilitar o dificultar la vida. En este caso, de todas formas, no funcionó: Ulrike no se dejó comprar. Es decir, hizo lo contrario de lo que había hecho Goethe en su juventud.

La historia de la venta de su alma (no debe de ser casual que este hombre sea el autor del formidable Fausto) viene relatada con todo su ridículo detalle al final de Poesía y verdad. Un día pasaron por Francfort los archiduques de Weimar e invitaron a Goethe a que se les uniera en la corte. Todo esto lo cuenta el escritor con grandes floreos de adjetivos; los duques son corteses, amables, benevolentes, y el joven Wolfgang (veintiséis años) manifiesta hacia ellos un “vehemente agradecimiento”. La cosa se haría de la manera siguiente: un caballero de la corte, que se había quedado rezagado en Karlsruhe a la espera de que le trajeran un landó construido en Estrasburgo, iba a llegar a Francfort pocos días más tarde. Goethe debía preparar sus cosas y partir con el caballero y el landó hacia Weimar.

A Wolfgang el arreglo le pareció de perlas y se apresuró a hacer el equipaje “sin olvidar mis textos inéditos” y a despedirse de sus conocidos; y me imagino el orgullo con el que el joven pedante debió de comunicar a todo el mundo que tal día vendrían a buscarle de parte de los archiduques para llevarle a la corte. Pero hete aquí que el día llegó, sin que aparecieran ni el caballero ni el landó; y Goethe, más corrido que una mona, decidió encerrarse en casa de sus padres y permanecer ahí escondido y sin asomarse a las ventanas, para que la gente creyera que se había marchado. Él lo cuenta con un gracioso eufemismo, diciendo que lo hizo “para no tener que despedirme por segunda vez, y, en general, para no ser abrumado por afluencias y visitas”; y tiene el desparpajo de añadir que, como la soledad y la estrechez siempre le habían sido muy favorables, aprovechó el encierro a cal y canto en su habitación para escribir, intentando ofrecer una imagen señorial de sí mismo, un artista tranquilo que utiliza el retraso de un caballero para seguir adelante con su obra.

Pero la realidad debía de ser muy otra. Para disimular el apuro que sentía, Goethe le endilga su propia angustia a su pobre padre, de quien dice que, a medida que pasaban los días sin que llegara nadie, se iba intranquilizando más y más, hasta el punto de creer “que todo era una mera invención, que lo del landó nuevo no existía, que lo del caballero rezagado era una mera quimera”, y que se trataba de “una simple travesura cortesana que se habían permitido hacerme como consecuencia de mis tropelías, con la intención de ofenderme y de avergonzarme en el momento en que constatara que, en lugar de aquel esperado honor, recibía un bochornoso plantón”. Este martirizante reconcomio, que era sin duda la sospecha que atenazaba a Goethe, revela muchas cosas sobre sus relaciones con el poder. El gran Wolfgang era un pobre pelota, un infeliz que ya desde el primer momento empezó a dejarse las pielecillas de su dignidad en su ardua subida por la escala social. Los humanos somos unas criaturas tan paradójicas que al lado del talento más sublime puede coexistir la debilidad más necia y más vulgar.

“Así transcurrieron ocho días y no sé cuántos más, y aquel completo encierro se me fue haciendo cada vez más difícil”. Desesperado y nerviosísimo, el topo Goethe empezó a salir en lo más oscuro de la noche, embozado en una espesa capa, para evitar poder ser reconocido; y así disfrazado daba vueltas de madrugada por la ciudad, como un preso que estira las piernas en el patio de la cárcel. Pasaron aún más días, y para entonces el joven Wolfgang estaba ya tan “torturado por la inquietud” que ni siquiera era capaz de escribir. Profundamente humillado e incapaz de enfrentarse a sus vecinos y amigos tras haber cometido la suprema mentecatez de esconderse, Goethe y su padre decidieron que tenía que marcharse de todos modos; y el comprensivo progenitor prometió costearle una estancia en Italia si partía de inmediato. Cosa que Goethe hizo, de tapadillo, arrastrando sus bártulos camino de Heidelberg. Y en Heidelberg le alcanzó, precisamente, la añorada carta llena de sellos. De la pura emoción, Goethe se quedó un buen rato sin abrir la misiva. Era del caballero, informándole de que se había retrasado porque no le habían traído el landó a tiempo, pero que por fin había ido a buscarle. Y le rogaba que volviera enseguida a Francfort para que pudieran partir y no le causara el embarazo de tener que llegar sin él a Weimar.

“De pronto fue como si una venda cayera de mis ojos”, dice el exultante Goethe: “Toda la bondad, benevolencia y confianza que me habían precedido volvieron a aparecer vivamente ante mí y estuve a punto de avergonzarme de mi escapada”. Los archiduques eran magnánimos, la gloria cortesana plenamente alcanzable, la vida un elegante minué henchido de promesas honoríficas. Y, en efecto, Wolfgang regresó con sus maletas a Francfort, meneando el rabo como un perro agradecido; y partió inmediatamente y para siempre a Weimar. Y ahí, justamente ahí, termina su autobiografía, un grueso volumen que en mi edición (Alba Editorial) tiene 835 páginas, un texto que Goethe escribió durante veinte años, los últimos veinte años de su vida. Siendo octogenario, Wolfgang puso ahí el punto final del recuento de sus memorias, como si su existencia se hubiera acabado al salir hacia la corte del archiduque. Es imposible que se trate de un remate casual; por debajo de los entorchados, de las condecoraciones y las sedas, Goethe lo sabía. Todos nos damos cuenta de cuándo nos vendemos.

Complementar con:

(También menciona el caso de Goethe)

(También menciona el caso de Wilde)

Comments ()